デュッセルドルフに用事があり、そのついでにデュッセルドルフ現代美術館に行くことに。

現代美術館にはK21,K20という2つの館があり、今回私はK20の方に行くことに。特に、見たかった人がいたわけではないが、このポスターを見てなんか面白そう…ということで入ることにしました。

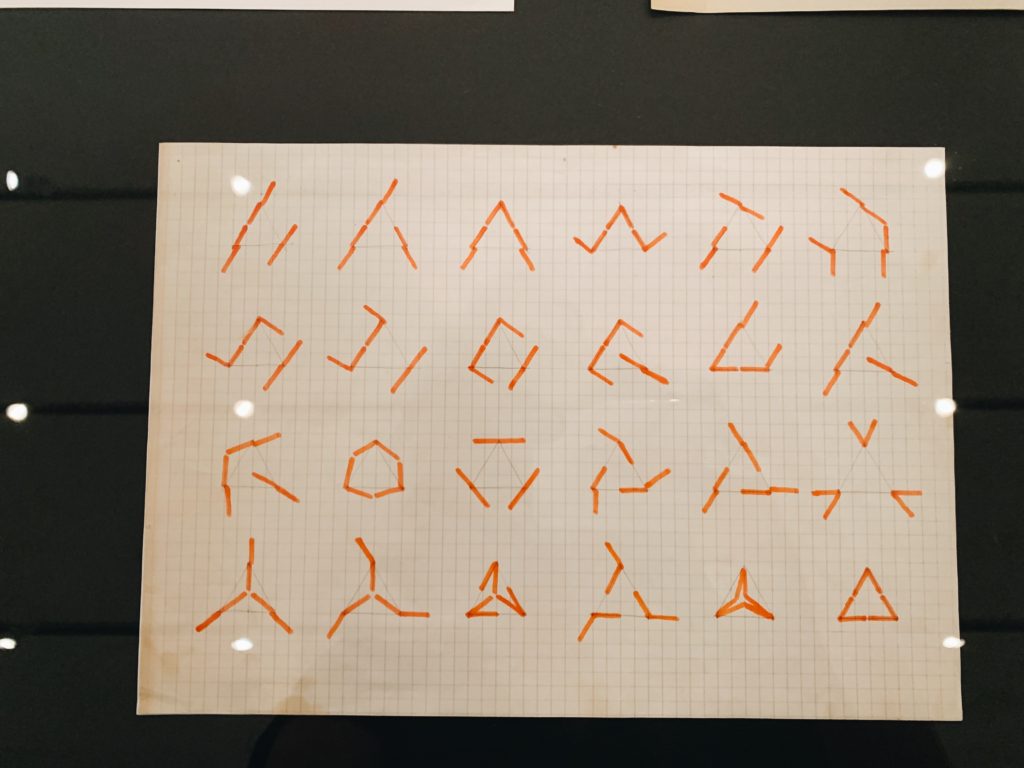

作品は主に、鉄筋を使った彫刻が多いが、他にもドローイングもある。特に、その彫刻をパブリックスペースに置いて、社会実験も行っていたようだ。しかも、Charlotte Posenenskeは女性アーティスト!(展示の途中まで知らなかった…)かなりごっつく大きな彫刻もあるのでてっきりこんな力技できるの男性だと思っていたことが恥ずかしい…

1960年代にたくさん作品を作っているが、残念なこととに1968年に作品を作ることをやめてしまう。その理由は「美術は社会に影響を与えられない」ということらしい。そこから、社会学に専念するようになったということだ。この言葉は、非常に重い。今回のコロナも、震災の時もかなり多くのところで話された内容である。

特に彼女の作品は、外(パブリック)に置かれることで成り立つ作品が多いため、社会とアートについて彼女もずっと言及していたんだろう…。

1968年彼女は、アートは一時的な話題性のある物質で、まだ市場は限られている。そして威厳や供給が局所的に上がっている。それが自分にとっては受け入られない事実でアートが社会の問題を解決を押すことに貢献できないことである。と言っている。。。

とはいえ、作品は非常に興味深いものだらけで、私もたまたま入っただけだったのに、これてよかったと心底思った。

特に、この扉が3方向合計6つ付いた作品は、まさに私が修士1年の時に思い描いていたものに近かった。この扉はいろんな方向に開く。内だったり外だったり、開け方によって空間の形が以下の写真のように変わる。

つまり、その扉を開けた人によって、内側で誰に会うかもわからないのである。この構造はとても面白い。5年ほど前に東京ミッドタウンで行われていた、ライゾマティクスの、カーテンが自動で動き、空間が変わるものに近いかもしれないが、扉の角度を自分で決められるため、こっちの方がバリエーションが多いかもしれない。

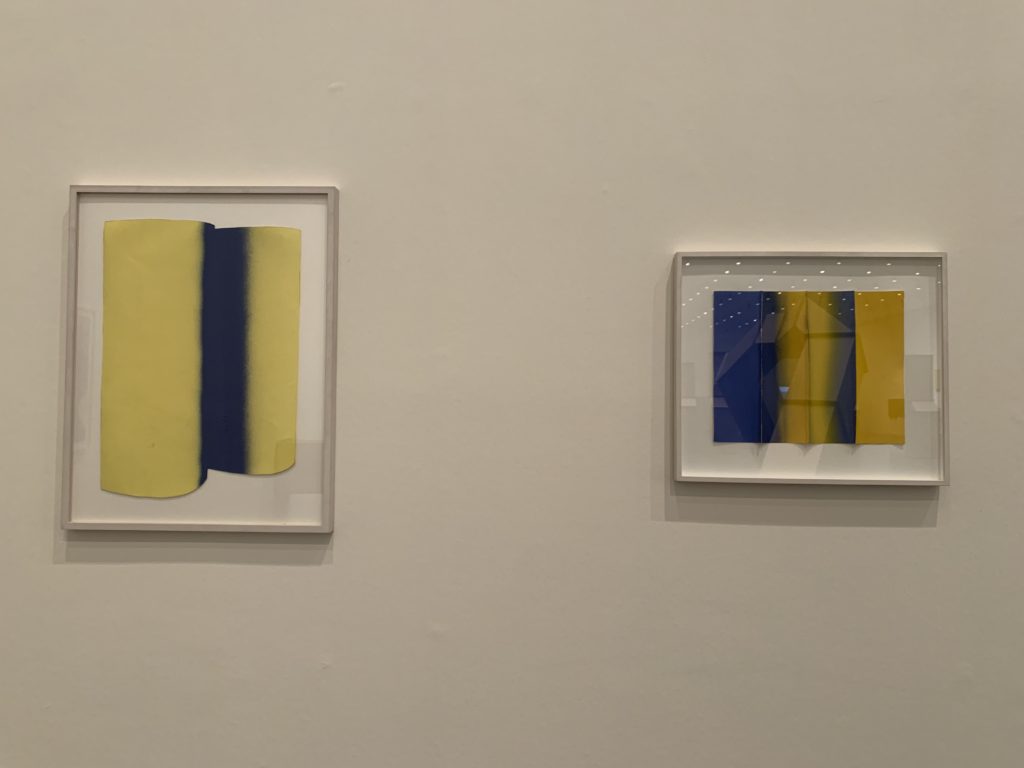

あとは、鉄筋がきれいな曲線を描いて、色鮮やかなグラデーションとそれと同じグラデーションの絵も引き込まれる。

ヨーゼフボイスも社会彫刻といい、街中での活動を行っていたが、彼女も少しかぶる時期があるのではないかと思う。ただ、ボイスは、割と自然物(石、木)を作品の題材に扱っていたが、彼女はTHE人工物なので、その対比も面白い気がする。(彼女もドイツ出身でドイツで活動している)

こんな大きい、彫刻物が道路の横におかれたら、間違いなく通っている人は何か気になる。そもそも人間の欲しい形として鉄筋を使って工場や部品を作るが、これは正直役に立つのかと言われたら、何に使われるわけではない。ただ巨大だから、確実に目に入るし、通る時避けなければいけない。これはちょっとリチャードセラの彫刻にも似ている感じがした。

総じて大きい作品が多いが、全て無駄がなくシンプルな要素のみが残されている。ブルーノムナーリが、付け足すことは簡単だが、削るのは非常に大変な作業と言っていたようにこの作品もすごい考えた末のこの形なんだろうと思う…

大きな人工物に囲まれてしかも、私以外誰も来場客がいない中、見れたのは非常に贅沢でした…。

60年代、彼女はとんでもないパワーがなければこんな作品群は作れなかっただろう…。そして、最後に諦めに至るのもパワーがいること…。そのなんともいえない圧を作品を通じて感じた